Il trattamento terapeutico e di supporto per il miglioramento dell’equilibrio e del movimento nelle sindromi di disturbi assiali quali Malattia di Parkinson e sindromi atassiche, prevede l’applicazione dei dispositivi seguendo le indicazioni dello specialista che segue l’approccio ‘Sensory Areas Targeting’ (SAT). Esso prevede una fase preliminare di formazione dello specialista, necessaria per acquisire le competenze per determinare la migliore applicazione configurazione delle zone bersaglio (target) dei dispositivi Equilibrion identificate come sedi di ottimale risposta senso-motoria (sensory areas).

Questo approccio è finalizzato all’ottimizzazione della risposta senso-motorio e propriocettiva del paziente, grazie a una definizione accurata delle aree ottimali e a un posizionamento preciso dei dispositivi.

A beneficio dello specialista di settore, di seguito gli esiti di alcuni dei risultati degli studi clinici condotti da A.P.R. Meds per la terapia di supporto non farmacologica per il miglioramento della mobilità degli arti e della instabilità posturale statica e dinamica in pazienti affetti da malattie neurovegetative tipo Parkinson (Parkinson Desease o PD).

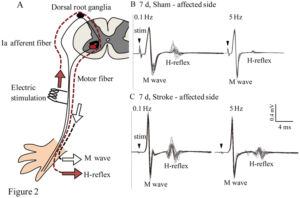

Misure del parametro H reflex su pazienti con spasticità

Il riflesso tonico di vibrazione o riflesso di Hoffman (anche detto rifesso spinale H o H-reflex) consiste in una contrazione prolungata di un muscolo sottoposto a stimolo (elettrico o vibratorio). È un test di tipo elettro-fisiologico che impiegano sia elettrodi di stimolazione sia elettrodi di registrazione. Gli elettrodi di stimolazione vengono posizionati vicino al nervo; viene emesso un impulso rettangolare (1ms) che attiva le fibre nervose con intensità dello stimolo elettrico inizialmente bassa per poi aumentarla. Aumentando l’intensità dello stimolo si attivano i meccanorecettori superficiali, quelli dei tendini e, soprattutto, quelli dei fusi muscolari ove si genera un potenziale d’azione che trasmette il segnale in afferenza.

Le scariche del fuso muscolare vengono inviate al midollo spinale attraverso le fibre nervose afferenti, dove attivano gli archi riflessi polisinaptici, provocando la contrazione del muscolo, generando come ritorno un segnale elettrico letto dagli elettrodi di registrazione.

Il riflesso della vibrazione tonica viene evocato in genere posizionando una sonda emittrice di vibrazioni sul tendine di un muscolo dell’ordine dei 30–100 Hz.

Down-Regulation of KCC2 Expression and Phosphorylation in Motoneurons, and Increases the Number of in Primary Afferent Projections to Motoneurons in Mice with Post-Stroke Spasticity – Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/The-RDD-of-the-H-reflex-A-An-illustration-of-the-H-reflex-in-the-spinal-cord-circuit_fig1_270221037 [accessed, Sep, 2023]

È noto che l’applicazione di vibrazioni focali o FV con frequenza tra i 100 e i 200 Hz sul muscolo bersaglio hanno un effetto sostanziale sull’indice H Reflex che si riduce [Lee, G. et all. (2014). Evaluating the differential electrophysiological effects of the focal vibrator on the tendon and muscle belly in healthy people. Annals of Rehabilitation Medicine, 38(4), 494-505.].

È noto che in pazienti affetti da PD la riduzione dell’H-Reflex ottenuto dall’applicazione di FV conduce al conseguente miglioramento sulla spasticità poiché la sollecitazione vibratoria esterna è in grado di attivare una importante inibizione pre-sinaptica. Inoltre l’applicazione delle vibrazioni focali quale riduzione dell’H reflex è ritenuta alla base dei miglioramenti della postura e dell’equilibrio in pazienti PD in base alla teoria che ritiene lo stimolo afferente lungo le fibre primarie “Ia” e “Ib” e secondarie II, afferenziare alla corteccia migliorando le informazioni propriocettive. Poiché queste fibre sono presenti nei propriocettori (i.e. Fusi muscolari, Golgi, e più in superficie i meccanorecettori Pacini e Messner), sono tutte costituite da assoni meccano-dipendenti in grado di depolarizzarsi ed inviare treni di potenziali d’azione.

Test H-Reflex su pazienti PD con e senza dispositivo applicato

Sono stati esaminati con test H-Reflex n. 8 pazienti affetti da spasticità.

Protocollo del test:

Il paziente viene disposto sul lettino immobile (stato “T0”) e vengono applicati gli elettrodi di stimolazione sul cavo popliteo e tibiale e altri due elettrodi di registrazione sul soleo per la misura del riflesso H.

Vengono imposti treni di impulsi elettrici di qualche mA (1 impulso ogni 2 secondi) con ampiezza crescente. All’aumentare della intensità di corrente di stimolo il riflesso H aumenta fino a un massimo e poi decresce. In virtù del riflesso miotattico si attivano i motoneuroni alfa.

Viene misurato l’indice H con paziente:

- T0: statico e senza dispositivo applicato;

- T1: statico con dispositivo applicato sul soleo, misure condotte dopo 3 minuti dall’applicazione

- T2: statico, con dispositivo applicato e con FV applicate a 100 hertz sul muscolo bersaglio (soleo)

Il rapporto tra l’indice H misurato e il parametro M pari al massimo valore di H è una misura della quantità di motoneuroni alfa attivati per la stimolazione del muscolo bersaglio. Nei pazienti con spasticità generalmente si hanno valori H/M max pari a 0,8.

Risultati del test sui pazienti trattati con dispositivo

Viene applicato il dispositivo in corrispondenza del soleo misurando il parametro H dopo 3 minuti di applicazione.

Nel 75% dei pazienti è stato registrato una variazione in percentuale da T0 a T1 con abbassamento del parametro H in media del 90%.

L’abbattimento è dovuto all’inibizione presinaptica (inibizione del segnale afferente dei motoneuroni alfa). L’applicazione del dispositivo a paziente statico produce un riflesso H notevolmente ridotto, indice della inibizione dei motoneuroni alfa coinvolti nel tono muscolare.

Nel 85% dei pazienti è stato registrato un abbattimento del valore di H da T0 a T2 del 95% .

Interpretazione dei risultati

Il dispositivo applicato sul punto bersaglio del soleo inibisce e regola i potenziali d’azione dei meccanorecettori epidermici e cutanei, principalmente, intervenendo nella ripolarizzazione delle membrane neuronali afferenti e riducendo i fenomeni spastici. Il dispositivo agisce naturalmente anche su paziente T0 per via della tonicità muscolare. Esercita la sua azione inibitoria sui segnali afferenti dei motoneuroni alfa in pazienti T1 ed amplifica il proprio effetto per la riduzione della spasticità nei pazienti T2.

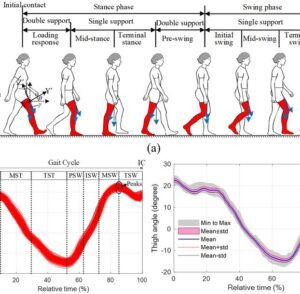

Rilievi Gait Analysis su pazienti PD con BTS G-Walk

La Gait Analysis (GA) o analisi strumentale dell’andatura è lo studio sistematico del movimento umano eseguita con l’impiego di accelero

metri in grado di misurare determinati parametri del movimento, in base alla cui interpretazione lo specialista di settore è in grado di inferire le peculiarità generali della meccanica del corpo in pazienti affetti da PD nonché valutare quantitativamente miglioramenti o peggioramenti della performance motoria di tali pazienti in funzione di terapie specifiche o semplicemente l’andamento dei disturbi motori nel tempo di progressione della malattia neurovegetativa.

Protocollo di test e parametri di misura

Viene posizionato un accelerometro a mezzo di cintura in prossimità di S1. La cintura di ritegno deve essere preferibilmente a diretto contatto con l’epidermide del paziente. L’accelerometro invia i dati acquisiti in modalità wireless alla unità di elaborazione.

Il paziente deambula senza calzature lungo una traiettoria rettilinea prestabilita e torna indietro al punto di partenza. La lunghezza del percorso rettilineo complessivo deve essere almeno 10 metri.

Parametri per l’analisi dell’andatura dei pazienti PD con Gait Analysis

Per i pazienti affetti da PD vengono valutati principalmente durante la prova di camminata:

- Camminamento lineare

- Rotazione 180° (o turning) per l’inversione della direzione

- Fase di arresto e ripartenza (o stop and go)

Si ritengono in genere rilevanti i seguenti parametri misurati durante la prova con BTS G-Walk per soggetti PD:

- Durata della prova [sec]

- Rischio di caduta [a rischio / non a rischio]

- Accelerazione antero-posteriore (alzata e seduta) [metri/sec]

- Flesso estensione del tronco – Durata dell’alzata

- Picco flessione [gradi]

- Ampiezza flessione [in gradi]

- Flesso estensione del tronco – Durata della seduta:

- Picco flessione [gradi]

- Picco estensione [gradi]

- Ampiezza estensione [gradi]

- Rotazione intermedia [sec]

- Rotazione finale [sec]

In tabella 1 sono riportati i valori dei parametri caratteristici osservati per:

- S= n.14 soggetti sani

- PD = n.14 soggetti affetti da Parkinson;

Nelle condizioni di esperimento:

- T0 = dispositivo non applicato

- T1= dispositivo applicato e prova eseguita dopo 45 minuti dall’applicazione.

| Parametri misurati Geit Analysis BTS G-Walk | S | T0 | T1 | Miglioramento % |

| Durata della prova [sec] | 9,49 | 18,42 | 16,49 | 10,51% |

| Percentuale rischio di caduta* | – | 93,0% | 46,7% | 46,3% |

| Accelerazione antero-posteriore (alzata) [m/sec2 ] | 5,05 | 2,21 | 2,97 | 34,04% |

| Accelerazione antero-posteriore (seduta) [m/sec2] | 5,07 | 3,03 | 3,80 | 25,27% |

| Flesso estensione del tronco – Durata dell’alzata: Picco flessione [gradi] | 31,36 | 25,78 | 30,83 | 19,60% |

| Flesso estensione del tronco – Durata dell’alzata: ampiezza flessione [gradi] | 32,69 | 24,63 | 30,59 | 24,20% |

| Flesso estensione del tronco – Durata della seduta: picco flessione [gradi] | 32,77 | 27,08 | 30,81 | 13,76% |

| Flesso estensione del tronco – Durata della seduta: picco estensione [gradi] | 8,76 | 6,90 | 9,21 | 33,43% |

| Flesso estensione del tronco – Durata della seduta: ampiezza estensione [gradi] | 20,54 | 13,13 | 19,35 | 47,36% |

| Rotazione intermedia [sec] | 1,64 | 3,86 | 3,02 | 21,96% |

| Rotazione finale [sec] | 1,81 | 3,65 | 3,00 | 18,01% |

Relazioni possibili tra l’inibizione dei potenziali d’azione negli assoni afferenti nella terapia non farmacologica del morbo di Parkinson

La malattia di Parkinson è un processo neurodegenerativo che consiste principalmente nella progressiva degenerazione di neuroni dopaminergici localizzate nella sostanza nera del mesencefalo che sono alla base della produzione di dopamina. La dopamina interviene nel circuito neuronale, detto anche nigro-striatale, fondamentale nell’integrare tra loro le attività di percezione, memorizzazione, apprendimento ed esecuzione motoria.

Quale terapia invasiva, la DBS consiste nell’impianto di due elettrodi fino alle componenti dei gangli della base e del talamo situati in profondità nel prosencefalo. Gli elettrodi sono quindi colleganti a un generatore di impulsi interno. Le impostazioni dello stimolatore possono essere regolate telemetricamente.È ritenuto probabile che le variabili di stimolo utilizzate nella DBS nei pazienti attivino grandi assoni. L’attivazione di grandi assoni ad alta frequenza potrebbe inibire un nucleo mediante il rilascio presinaptico di trasmettitori inibitori.Il blocco della depolarizzazione della membrana neuronale, la generazione di potenziali d’azione, il rilascio di neurotrasmettitori sono meccanismi ritenuti possibili per spiegare gli effetti terapeutici della DBS nella malattia di Parkinson [Jakobs M, Fomenko A, Lozano AM, Kiening KL. Cellular, molecular, and clinical mechanisms of action of deep brain stimulation-a systematic review on established indications and outlook on future developments. EMBO Mol Med. 2019 Apr;11(4)] .

SImilarmente, ma con percorso inverso a partire dalle fibre neuronali periferiche, gli effetti della ripolarizzazione locale della membrana neuronale indotti passivamente dal dispositivo Equlibrion si ripercuotono sulle conduttanze ioniche voltaggio-dipendenti, rimodulando la produzione di potenziali d’azione, dunque inibendo la partenza dei treni di potenziale che impediscono il fluire di un segnale coerente con l’attivazione motoria. Idealmente, l’effetto di questi diversi cambiamenti locali si ripercuoterebbe attraverso una risposta d’onda auto-rinforzante non lineari in grado di portare l’informazione circa la ripolarizzazione di membrana in afferenza a grandi distanze.